「もう少しで仏法が衰える時代に入りますよ」

と言われると、誰だってすこしの恐怖を覚えるかもしれない。何が起きるかわからないけれど、あまりよくない時代になることはなんとなくわかる。平安貴族たちはそれが「まもなくですよ」と言われ、そのうち「永承7年(1052)からですよ」とリアルに言われた。もちろん、藤原道長(966-1028)も、紫式部も。

仏教では、お釈迦さまの入滅後、三つの時代がおとずれると考えられていた。

正法……仏の教えが理解、実践されて、悟りを開くことができる時代

像法……理解と実践はあっても悟りを開く者がいなくなる時代

末法……教えだけが残って、実践し悟ることができなくなる時代

それぞれの時代の長さには諸説あるものの、日本では永承7年(1052)に末法に入ると考えられた。そのため「死後の救済」に人々は目を向けはじめる。それが浄土思想。

死後、仏さまのおはす浄土に迎えられることを願う浄土思想は、現世の苦しみに苛まれる人々の心を救った。

浄土といってもいくつかあって、薬師如来の浄瑠璃世界や、弥勒菩薩の兜率天(とそつてん)、または観音菩薩のおわす補陀洛山(ふだらくせん)など。なかでも抜群の人気をほこったのは阿弥陀如来の極楽浄土で、どんなところかと言えば、「阿弥陀経」によると大地は黄金でできていて、池の底にも金沙が敷かれて四色の蓮華が咲きほこり、あらゆるものが宝石で飾られ、花の雨がふり、天人たちは美しい音楽を奏でて──痛みも飢えもない世界。

ここに往生するためには、どうすればいいか。このころ比叡山横川の僧・源信(942-1017)が著した『往生要集』によると、生きているうちに仏の名号を唱え(念仏)、仏の姿や浄土を思い描くこと(観想)以外に往生の方法はない、という。

地獄と極楽のようすを克明に描き、わかりやすい救済方法を説いた『往生要集』はベストセラーになった。道長も源信に帰依し、紫式部も『源氏物語』に源信をモデルにしたと思われる「横川の僧都」を登場させている。

浄瑠璃寺 九体阿弥陀仏

浄瑠璃寺 九体阿弥陀仏

道長が仏教を篤く信仰したのは、世俗での栄華をきわめたものの、常に病がちであったためでもあるし、やはり末法への恐れがあったのだろう。

晩年、自邸である土御門(つちみかど)邸の東隣に阿弥陀堂を建立し、九体阿弥陀(くたいあみだ)を安置したという。なぜ九体かというと、生前の行いなどに応じて9段階の往生の仕方があると考えられたためで、一番上の人(上品上生・じょうぼんじょうしょう)は阿弥陀さまが菩薩たちを引き連れてお迎えにやってくるのに対し、一番下の人(下品下生・げぼんげしょう)は魂を包む蓮の花だけがやってくると説かれた。差別じゃないか、と言う人もいるかもしれないが、どれほどの罪を犯した人でも往生できるという証でもあった。

道長の阿弥陀堂は金堂と五大堂などが加わって法成寺となり、絢爛をきわめた。当時このような九体阿弥陀は数多く造立され、史料で確認できるだけでも30例ほどあったものの、ほとんどが失われ、平安時代の九体阿弥陀とその堂宇を供に残すのは木津川市の浄瑠璃寺のみとなった。

横長のお堂には大きな中尊を中心に黄金色の阿弥陀さまがずらり。天から滴り落ちたようなやわらかな体躯に、印を結んだ手元もやさしく、だれだっていずれかの仏さまに必ず抱かれる──そんな安心感を与えてくれる。

『栄花物語』によると道長はその死に際し、阿弥陀堂で仏さまの指と自分の指を糸で結んで往生を遂げたという。ただし、現実は痢病によって食べ物ものどを通らず衰弱し、背中の腫れ物の痛みに悶絶しながら息を引き取ったという(『小右記』)。死に至るほどの苦痛の中で、思い描いた極楽浄土は輝きを放ったにちがいない。

子の頼通は、道長よりも切実に浄土を願った。恐れていた永承7年が生きているうちにやってきたためである。そこで道長が残した宇治の別荘である「宇治殿」を末法元年に寺院に改め、平等院と名づけた。

翌年に苑池の島に建立した阿弥陀堂こそ、現在まで伝わる国宝の鳳凰堂。本尊の国宝・阿弥陀如来坐像は、法成寺の九体阿弥陀と同じく仏師・定朝によって造立されたもので、まるで満月を見上げるような優美な姿。かつては極彩色の中に金箔、飾り金具が輝き、はなやかな雲中供養菩薩の面々が音楽をかなでていた。

現世がどれほど苦痛に満ちていても、いずれはこんな世界へ行ける──死後ではない、いまの心を救ってくれる風景がここにあった。

平等院鳳凰堂 ©平等院

平等院鳳凰堂 ©平等院

死後は仏さまのもとに……と言いながら、やはり現世利益──生きているあいだの欲望を満たしたいのは現代人も平安びとも同じ。

貴族たちは密教の修法や陰陽師による祈祷などによって現実問題に対応していたが、なかでも女性たちが頼りにしたのは観音さまだった。

観世音菩薩は日本に伝来したときから現世利益の仏さまとして知られていたが、紫式部の時代になるとやはり来世的な性格を帯びてきて、阿弥陀さまの脇侍に配されることも多かった。つまり観音さまは「この世」と「あの世」のダブル保証。人気のゆえんである。

観音さまから霊験をいただくため、女性たちはこぞって観音霊場に参詣した。なかでも人気があったのは京都の清水寺、滋賀の石山寺、そして奈良の長谷寺。

すてきな人と出会いますように、子宝に恵まれますように、夫が出世しますように……ささやかな、それでいて大切な願いを胸に秘め、牛車に乗って、あるいは徒歩で観音霊場に向かった。

奈良の長谷寺に参詣することを「初瀬詣(はつせもうで)」といって、清水寺や石山寺と比べると都から遠く、危険を伴う旅路だった。菅原孝標女の書いた『更級日記』によると、孝標女の母は、

「初瀬詣はほんとうに恐ろしい。奈良坂で盗賊にでも捕らえられたらどうするの」

と言って連れていってくれなかったという。それでものちには2回も初瀬を詣でて、

「こんなふうに遠出の物詣(ものもうで)をして旅路をゆくと、すばらしいことや困難に出会いつつ心がリフレッシュしていくのがわかる。観光みたいなものではあっても、仏さまのご利益が頼もしい……」

と語っている。平安時代の女性たちは外に出る機会が少なく、物詣はいわば旅の口実。見慣れない旅の風光に、彼女たちの心は解き放たれていった。これもひとつのご利益。

木津川

木津川

菅原孝標女だけでなく、『蜻蛉日記』の藤原道綱母、『枕草子』の清少納言など、王朝文学を担った女性たちはみんな初瀬詣のようすを書き残している。紫式部が参詣した記録は残らないが、『源氏物語』では玉鬘(たまかずら)という姫君の初瀬詣について細かに描かれていることから、おそらく当時の女性たちと同じように、紫式部もはるばる長谷寺へ向かったのだろう。都から初瀬までは3日ほどかかったようだが、玉鬘のように信心の深さを示すためにあえて徒歩で向かう人もいて、その場合は4日以上の旅になった。

都から初瀬までのルートはいくつかあり、木津川沿いに南下していくことが多かったようで、『蜻蛉日記』には次のように書かれている。

「(宇治では)たくさんの舟が行き交うのを初めてみたので、とても感動して見ていた。歩き疲れた従者たちがしょぼくれた柚子や梨を大事そうに手に持って食べたりするのも旅の風情を感じる。お弁当を食べて、舟に牛車を担ぎ載せて宇治川を渡り、どんどん進む。これが贄野(にえの)、あれが泉川、などと言って、水鳥の群れすら心にしみて感傷的になる。ひっそりと出かけた旅だから、何を見ても涙がにじんでしまうのだ。泉川を渡る前に、その日は橋寺というところに泊まった。…」

道綱母は道長の父・兼家の側室であり、その愛を独占できずにいつも暗い迷路にいるような気持ちだった。心が澱みきると、彼女はいつも物詣に出かける。初瀬詣で出会う南山城の自然は、凝り固まった彼女の心を解きほぐしたことだろう。

その旅路を見てみると、宇治は貴族たちのリゾート地でもあったことから、1泊することが多かった。「贄野」は現在の綴喜郡井手町のあたりで、ここは「井手の玉川」という歌枕(和歌に詠まれる名所)でも知られた。泉川は木津川のことで、道綱母が泊まった「橋寺」は現在の泉橋寺。

同じルートでも『更級日記』には歌枕の「柞(ははそ)ノ森」について書かれており、「ははその」から現在の祝園(ほうその)神社の森だと考えられている。他に、『蜻蛉日記』には「ようたての森」でお弁当をとったとあり、これは木津川市市坂のあたりという説がある。

「九月二十日過ぎのこと、長谷寺に詣でて、とても粗末な家に泊まった。かなり疲れていてぐっすり寝入ってしまう。夜も更けると月の光が窓から差し入り、寝ている人たちの夜着を白々と照らしていた。なんて美しいのだろう。こんなときこそ人は歌を詠むのだろうな」

(『枕草子』九月二十日あまりのほど)

カメラもスマホもない時代、平安女性たちは旅の印象的な光景を、旅の記や歌にして残した。祈りの旅は、心の旅でもあった。

井手の玉川

井手の玉川

仏さまだけでなく、神さまへの信仰を深めていった平安時代。

個人的な祈りだけでなく、国家的な神事も制度として整えられていった。天皇が主宰する月次祭や新嘗祭などが規定されていったのをはじめとして、地方の霊験あらたかな神社や天皇の外戚関係の氏神なども宮廷の祭祀に取り込まれ、一年を通じてさまざまな神事が営まれるようになった。

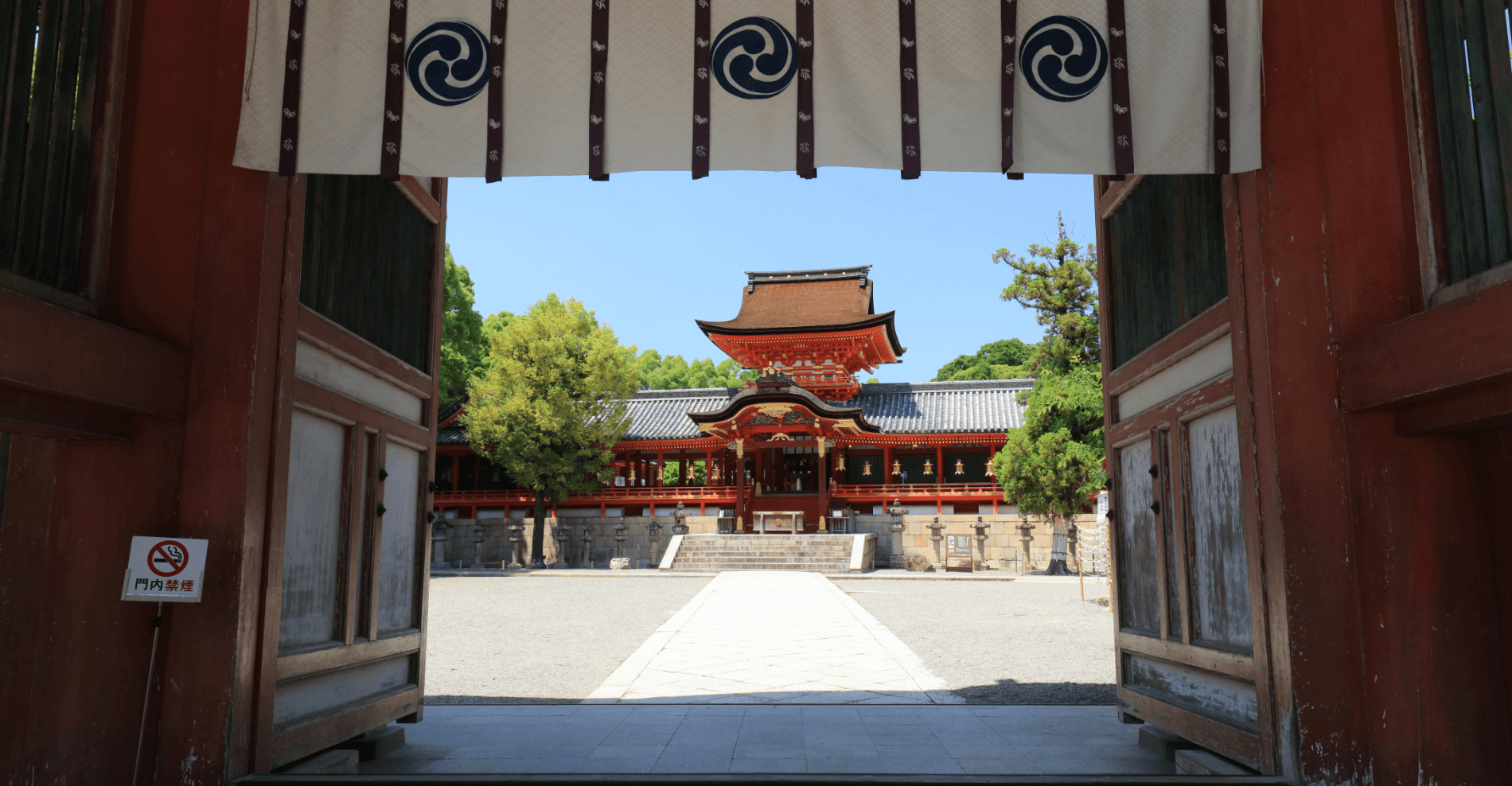

貞観元年(859)に豊前国宇佐八幡宮から現在の男山山上に勧請された石清水八幡宮は、伊勢に次ぐ皇祖神として敬われ、天皇の行幸も行われるほど皇室の篤い崇敬を受けた。

『源氏物語』「玉鬘」の巻では、玉鬘の姫君がすがるような想いで石清水八幡宮に参詣している。彼女は幼いころに母を失い、父親も知らないまま乳母によって筑紫で育てられていた。美しく成長すると土地の荒くれ者にプロポーズされ、乳母一家とともに都に逃れてくる。しかし行くあてもなく、乳母の⻑男の豊後介は次のように提案する。

「神仏こそ姫君をすばらしい運へとお導きになるでしょう。この近辺で八幡宮と申し上げるのは、筑紫でもお参りしていた松浦や筥崎と同じお社です。筑紫を離れるときも、多くの宿願をこの八幡さまに祈りました。おかげさまで都に無事に帰り、こうしてご利益を頂戴していて上京を果たしました。その御礼を申し上げましょう」

八幡神のふるさとである九州から上ってきた玉鬘たちは、最初に石清水八幡宮に御礼参りをするのである。この後、前述のように初瀬に向かったところで光源氏とのつながりを得て、玉鬘のシンデレラストーリーが始まる。作者・紫式部はその幸運を、八幡神と初瀬の観音さまの霊験によるもの、と設定したのである。

石清水八幡宮

石清水八幡宮

宮中では季節ごとに営まれる神事のほかに、平将門・藤原純友の乱や、日照りなどの国家の危機に際して天皇が大きく関わる「臨時祭」を行った。それが定例化していったものに石清水八幡宮の石清水臨時祭、または賀茂神社の賀茂臨時祭がある。

「やはりなんといっても胸が高鳴るのは臨時の祭。これ以上楽しいものなんてある?」

(『枕草子』「なほめでたきこと」)

かつて旧暦3月に行われた石清水臨時祭は30日前から祭使や舞人などを決め、直前には神に奉納する舞楽のリハーサル(試楽)が宮中で行われた。これが宮廷女性たちに大人気で、清少納言の『枕草子』にもこまかにそのようすが記されている。寛弘4年(1007)の石清水臨時祭には道長の子息4人が舞人を務めていて、女性たちはアイドルグループを見るような目で熱心に見入ったにちがいない。

臨時祭本番を終えて祭使が内裏に帰参すると、天皇の御前で「還立(かえりだち)の儀」が行われ、舞楽とともに舞人や楽人たちをねぎらう宴が行われた。しかし清少納言の時代は石清水八幡宮の臨時祭では還立の儀がなくなっていたようで、清少納言ら女房たちは、

「帰参した舞人たちが禄をもらって終わりだなんて、つまらない。賀茂の臨時祭では最後に舞楽があるのに」

と文句を言って、中宮定子を介して一条天皇に訴えたところ、

「じゃあ舞わせようか」

とあっさり了承して、還立の舞楽が行われたという。

臨時祭だけでなく、天皇が参拝する石清水八幡宮行幸や、いまは葵祭の名で知られる賀茂祭の行列など、祭礼は女性たちがうんとオシャレをして見物にでかける一大イベントだった。祭事を営む官人たちにとっても最高のパフォーマンスを見せるハレの日。『源氏物語』にいくつもの祭礼が描かれるのは、厳粛に執り行われる神事とは別に、祭礼が貴族たちの生活にいろどりを添え、人と人が出会い、ドラマが生まれる場所でもあったためだろう。

石清水八幡宮 石清水祭

石清水八幡宮 石清水祭

JR「加茂駅」よりコミュニティバス当尾線「浄瑠璃寺前」下車すぐ

JR「玉水駅」下車徒歩約3分

JR・京阪「宇治駅」下車徒歩約10分

石清水八幡宮参道ケーブル「八幡宮山上駅」下車徒歩約5分

JR「木津駅」、近鉄「木津川台駅」下車