この長い長い物語は、ひとつの恋から始まる。

女御、更衣という天皇の妃たちが集まる「後宮」。ここでは天皇は、政治的な配慮からすべての妃たちにバランスよく愛を注がなければならなかった。ところが桐壺帝はそんなルールを蹴飛ばし、桐壺更衣という女性を深く愛した。

重臣たちは眉をひそめ、女たちは桐壺更衣に憎悪の目を向ける。やがて玉のような男児を生み落とすと、桐壺更衣はあからさまないやがらせを受けるようになり、心身を弱らせ、命尽きる。

だから光源氏は自分の母の顔を知らない。

ドラマティックな出生にふさわしく、光源氏はたぐいまれなルックスと知性をそなえ、桐壺帝の愛情を一身に受けて成長していく。ただ、母を知らない、という渇きをいつも抱えていた。

母方の後ろ盾がないため臣下の籍に移された光源氏は、葵の上という正妻がありながら自由な恋愛を楽しんでいた。でも彼にはどうしても忘れがたい人がいた。それは父・桐壺帝の若い后、藤壺女御。

「あの方ほど亡き桐壺更衣さまに似ている方はおりません」

そう言われていた藤壺に、光源氏は幼いころから母のおもかげを見出し、その想いを温めつづけていた。でも決して恋をしてはいけない女性だった。

その身代わりのように登場するのが、紫の上。光源氏18歳のとき、病でおとずれた「北山のなにがし寺」で出会った少女の姿に胸を衝かれる。

「雀の子をね、犬君(いぬき)が逃がしてしまったの。伏籠(ふせご)の中にちゃんと入れておいたのに」

まだ幼かったものの、顔立ちが藤壺によく似通っていた。聞くと、藤壺の兄・式部卿宮の娘であり、母を亡くして祖母の尼君に養育されているという。なんとしても手に入れたい──桐、藤、紫というむらさき色のゆかりに導かれて、光源氏の愛執は深まっていく。

紫の上と出会った「北山のなにがし寺」のモデルは諸説あり、鞍馬寺もその一つ

紫の上と出会った「北山のなにがし寺」のモデルは諸説あり、鞍馬寺もその一つまだ幼い紫の上を引き取りたいと申し出る光源氏に、尼君は首をひねるばかり。拒まれてやむなく都に戻った光源氏は、藤壺女御が療養のために里邸に下がっていることを知る。いても立ってもいられず、光源氏は藤壺の女房に手引きをさせて藤壺のもとに忍び込み、想いをとげてしまった。

見てもまた逢ふ夜まれなる夢のうちにやがてまぎるるわが身ともがな

──こうやって逢える夜はまたあるのだろうか。まるで夢だ。それならこの身を夢に溶かし込んでしまいたい。

犯した罪に震える二人に、さらに懐妊という現実がおそいかかる。お腹の子を守るため藤壺は完全に光源氏を拒否。哀しみと不安にさいなまれる彼の前に、ふたたび紫の上が登場する。彼女が祖母の尼君を亡くして継母に預けられると知った光源氏は、盗むように紫の上を自邸に引き取った。藤壺の身代わりであったはずが、明るく屈託のない紫の上は光源氏の心のよりどころとなって、最愛の女性として成長を遂げることになる。

もうひとつ、光源氏には深い闇をのぞき込むような恋があった。

先の春宮妃であった六条御息所。知識も教養もプライドも高いこの年上の恋人を、光源氏は器用に愛することができなかった。次第に足が遠のくと、六条御息所は愛執とプライドのはざまで苦悩する。気晴らしに賀茂祭に出かけたところ、見物の場をめぐって正妻・葵の上の従者たちともみ合いになり、車を隅に追いやられるという屈辱を受けた。さらに葵の上の懐妊を知り、ゆらり……彼女の魂は生きながらさまよい出る。そしてお産に苦しむ葵の上にとりつき、殺してしまう──

光源氏に自分の妄執を知られた六条御息所は、伊勢神宮に仕える斎宮となった娘とともに、伊勢への下向を決めた。しばらく身を浄めるために滞在する嵯峨の野宮に、いくばくかの未練を抱えた光源氏が訪れる。

虫の声、松風、かすかな楽の音──晩秋の嵯峨野の夕月夜。おぞましい事件などなかったかのように、二人は長い年月を想い、光源氏はおもわず御息所の手をとる。やがてほのぼのと夜は明け、せまってくる訣別の時間。まるで物語そのものが御息所の魂を慰めるかのような、あまりに美しい別れの朝が描かれる。

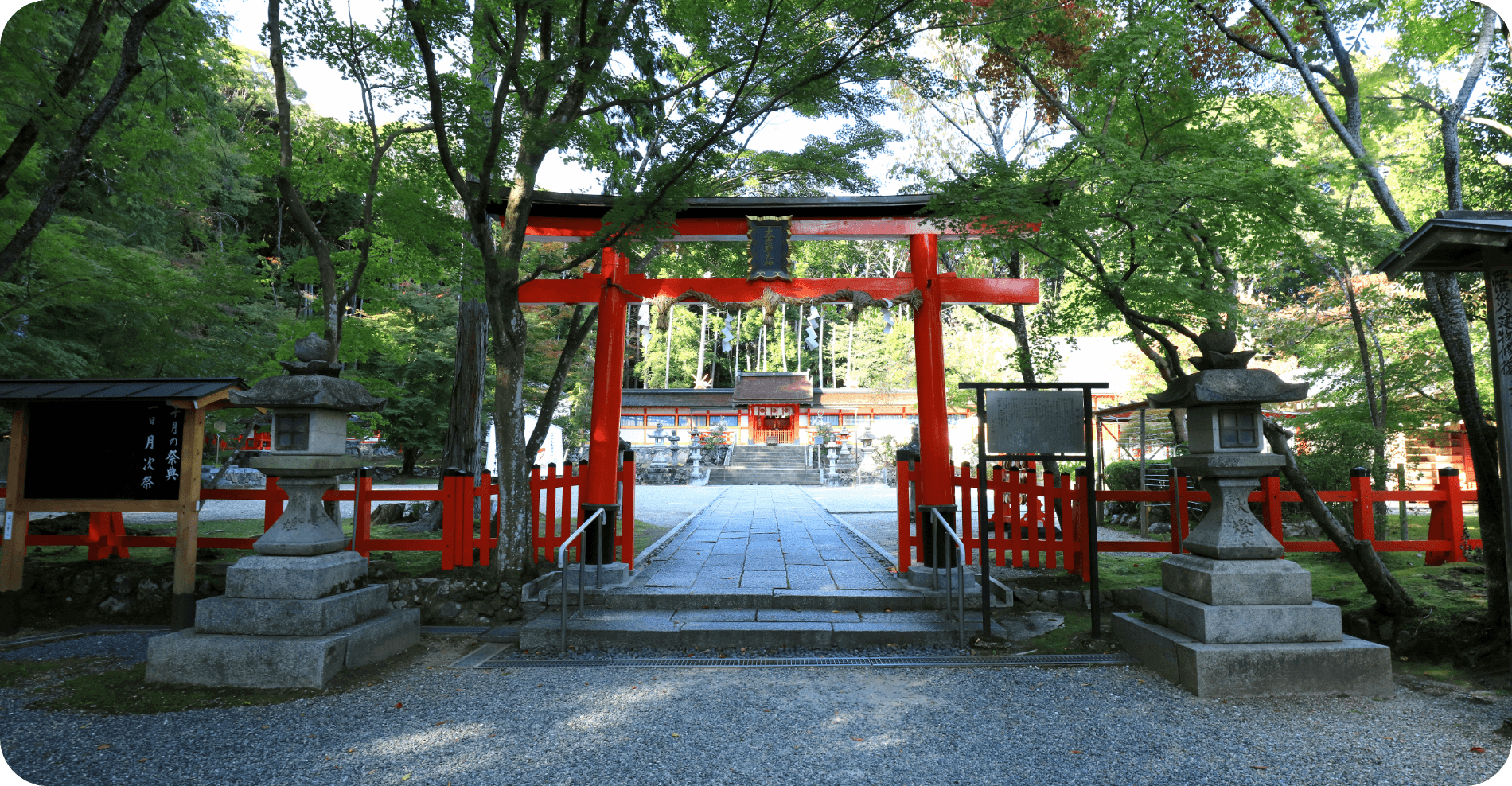

伊勢の斎宮の潔斎の地「野宮」の旧跡と言われ、物語にある黒木の鳥居などが再現されている

伊勢の斎宮の潔斎の地「野宮」の旧跡と言われ、物語にある黒木の鳥居などが再現されている

恋をしてはいけない人にあえて恋をするクセ。

光源氏はライバルである右大臣家の六の君・朧月夜という女性とも危険な恋に落ちる。右大臣は彼女を春宮の妃にするはずだったのに、光源氏との関係が発覚してしまったために断念することになり、煮え湯を飲まされていた。

この春宮の母は右大臣の娘・弘徽殿(こきでん)女御であるため、春宮が朱雀帝として即位すると時勢はぐっと右大臣家に傾く。

光源氏の運はあきらかに下り坂にあった。藤壺は光源氏の接近を避けるために出家し、右大臣一門ではない彼に官位昇進もなかった。

右大臣体制へのアンチを示すかのように、帝の寵姫となっていた朧月夜と逢い続ける光源氏。ある雷雨の朝、大胆にも右大臣邸に忍び込んで密会していたところを、右大臣本人に見られてしまう。ことの次第を知って怒りくるう弘徽殿女御は光源氏を追いやる策略をめぐらし、身のあやうさを感じた光源氏はみずから須磨へ退去することを決めた。

若妻の紫の上を都に残し、旅立つ光源氏。この26歳での挫折は、彼の人生で必要なものであったらしい。

須磨のわび住まいはそれなりに風情があったものの、海辺で罪を祓う禊(みそぎ)の儀礼を始めたとたん、暴風雨が襲う。落雷によって邸の一部も炎上し、絶望する光源氏の夢に、亡き桐壺帝が現れた。

「なぜこんなところにいるのだ。住吉の神さまの導くままに、さっさと舟を出してこの浦を去りなさい」

明けると、舟に乗って一人の男がやってきた。この明石の入道もまた夢でお告げを聞き、光源氏を明石の浦へと連れ出したのである。

入道には娘がいて、都の貴人と結ばれることこそ彼の宿願だった。娘・明石君と光源氏は結ばれ、やがて子どもが生まれる。光源氏唯一の姫君だった。

光源氏は都に帰還すると、明石君と姫君を都に呼び寄せる。姫君は子のない紫の上に育てられ、のちに天皇の妃となって光源氏の栄華を下支えすることになる。

上京した明石君と姫君は大堰川のほとりに住んだ。光源氏は「嵯峨の御堂」での勤行を口実に明石君のもとに通う。

上京した明石君と姫君は大堰川のほとりに住んだ。光源氏は「嵯峨の御堂」での勤行を口実に明石君のもとに通う。朱雀帝が譲位して冷泉帝(実は光源氏の子)の世になると、光源氏は内大臣となって政権に返り咲く。藤壺の逝去という哀しみがあったものの、六条院という広大な邸を建て、紫の上や明石君をはじめ、ゆかりのある女性たちを住まわせる。35歳になっていた。

彼に嬉しいニュースが届く。若き日の恋人・夕顔の遺児が見つかったという。

夕顔は庶民の暮らすあたりで出会った素姓も知らない女性で、密会する廃屋で物の怪にとり殺されるという悲劇の最期を迎えていた。実は光源氏と出会う前は彼の友人の頭中将の愛人で、娘もひとりいた。夕顔の死後、娘は行方しれずとなっていたが、気高く美しく育って光源氏の前に現れたのである。光源氏はこの娘・玉鬘(たまかずら)を六条院に引き取り、養女にする。

しかし悪いくせで、光源氏は玉鬘にほのかに想いを寄せ始める。玉鬘は実の父・内大臣(かつての頭中将)に心を寄せ、養父の態度には困惑するばかり。玉鬘の気持ちを考えず、力ある者として不埒な態度をとる光源氏に、カリスマ性の翳りが見えはじめる。

40代となった光源氏はいよいよ自らの罪に対峙するときがやってきた。

朱雀院が娘の「女三宮」の結婚相手に悩み、もっともふさわしい相手として光源氏に白羽の矢をたてる。最初は断るものの、あの藤壺の姪であれば、似ているかも──そんな想いがかすめ、最終的に受け入れてしまった。皇族の女性を妻にすれば、その人が正室になる。つまり、これまで最愛の人であった紫の上は、「二番目の人」になり、彼女は哀しみと不安から病がちになっていく。その看病で光源氏が不在になったすきに、かねてから女三宮に想いを寄せていた柏木が忍び込み、この人妻に対し強引に想いを遂げてしまう。やがて女三宮は不義の子を宿す。柏木の恋文を見てしまった光源氏は二人の関係に気づき、我が子ではない我が子を抱くことになった。

「これが私の罪の報いなのだろう……」

自らも不義の子を父・桐壺帝に抱かせてしまったことをまざまざと思い出す光源氏。

作者は壮大な構想のもと、きっちりと光源氏に罰を与えた。

玉鬘は大原野神社への行幸を見物し、冷泉帝の美しさに圧倒される

玉鬘は大原野神社への行幸を見物し、冷泉帝の美しさに圧倒される

光源氏は、紫の上を亡くして失意のまま物語から姿を消す。

「雲隠(くもがくれ)」という巻名のみが伝わり、光源氏の死が暗示されている。そこから続くのは、光源氏の子や孫たちの物語。

「橋姫」から最終巻の「夢浮橋」までの10巻は「宇治十帖」と呼ばれ、光源氏の子(実は柏木の子)の薫と、孫の匂宮の恋物語がくり広げられる。舞台は貴族たちのリゾート地であった宇治。

薫は幼いころから女房たちのひそひそ話などを耳にして、自分が光源氏の本当の子ではないと気づきつつあった。それが心の闇となって、恵まれた環境にあるのにも関わらず、いつも愁いを秘めて仏道への想いを強くしていた。

一方、明石の姫君と当時の今上帝との間に生まれた匂宮。快活で大胆、恋にも積極的で、薫にはライバル心をむき出しにする。薫が生まれつき芳香をまとっているのに対抗し、いつもむせるほどの薫き物を匂わせていた。

あるとき薫は宇治の「八宮」の存在を知る。桐壺帝の皇子で光源氏の兄弟にあたるものの、時勢に乗れずに宇治に隠れ棲み、仏道に励んでいた。その生きざまに共感した薫は足繁く八宮のもとに通っていたが、あるとき八宮の娘ふたりをかいま見てしまう──姉の大君(おおいぎみ)と中君(なかのきみ)。

薫は宇治の姫君たちのことを匂宮にも自慢げに話したことで、彼もまた関心を抱く。やがて八宮を亡くした姉妹を支えるべく、薫は匂宮を中君のもとに手引きし、自身は大君と結ばれようとする。ところが、大君は八宮の遺言を守ってかたくなに薫のものにはならない。やがて妹と結ばれた匂宮の訪れが少ないことに心労を募らせ、亡くなってしまった。

薫は歎き哀しみ、

「大君によく似た人形(ひとがた)を作らせて、宇治の御堂に祀りたい」

と語る。そして彼は人形を見つける。それは生きた人形──大君にそっくりの異母妹・浮舟。

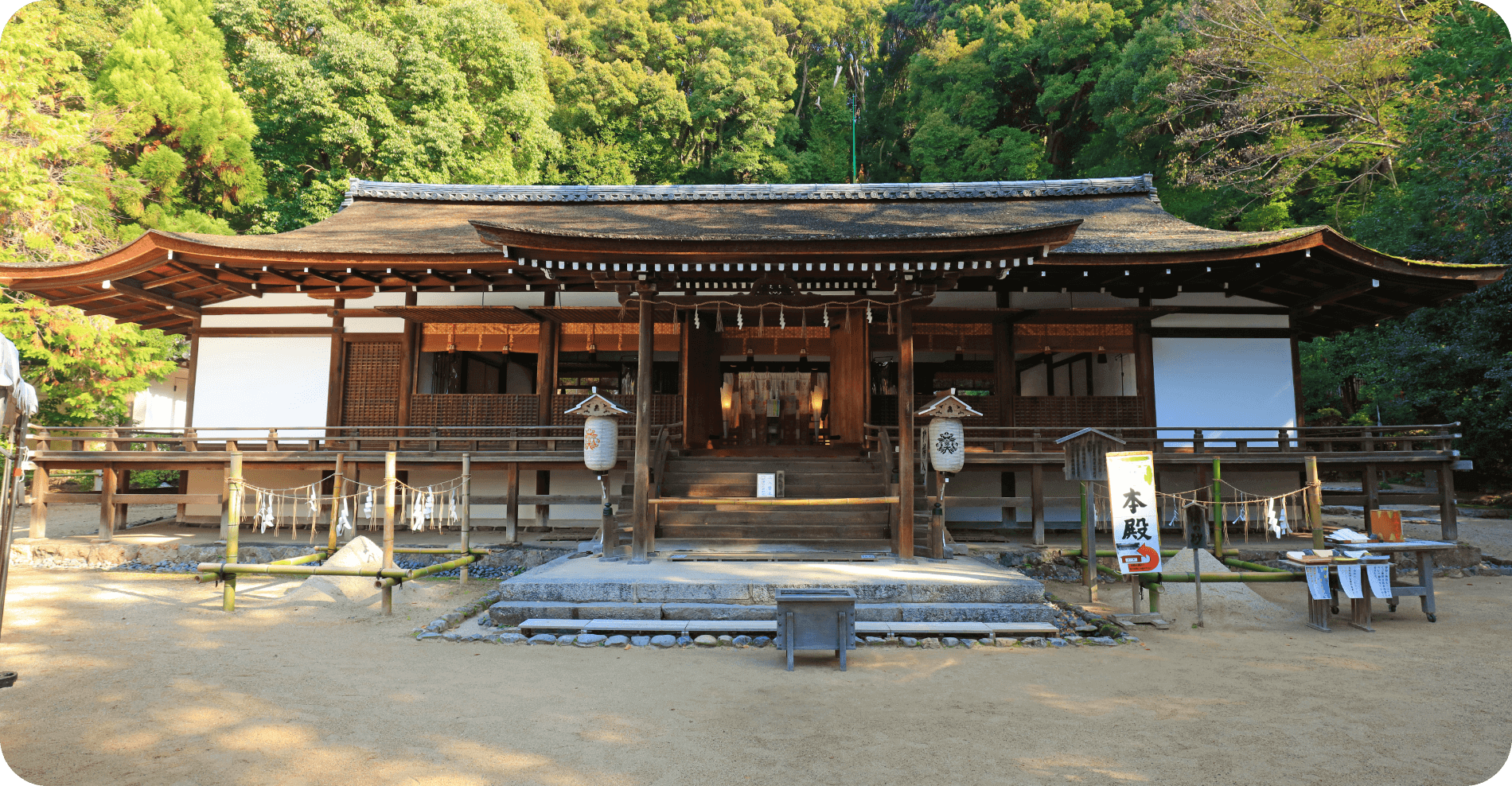

八宮と姉妹が住む邸は現在の宇治上神社あたりにあったと想定されている。当時の寝殿造を思わせる鎌倉時代建立の拝殿は国宝

八宮と姉妹が住む邸は現在の宇治上神社あたりにあったと想定されている。当時の寝殿造を思わせる鎌倉時代建立の拝殿は国宝浮舟は、八宮がかつて女房として仕えていた中将の君に生ませた娘だった。八宮にうとまれて追い出された中将の君は常陸介の妻となり、浮舟も東国で育つ。縁談もあったものの、常陸介の実子でないことが相手に知られると破談。その心を慰めるべく、浮舟は都の匂宮邸に住む義理の姉・中君のもとに預けられる。

浮舟を見た薫は、案の定そこに大君のおもかげを重ねた。そして宇治に大君の人形を据えたいという願いを叶えるかのように、浮舟の気持ちは意に介せず、宇治へとさらっていく。

薫が美しい姫君を宇治に隠し据えていることを知った匂宮。彼は中君も手に入れながら、薫のものはすべて欲しい。薫のまねをして宇治の邸に忍び込み、浮舟までも自分のものにしてしまった。

みずから望んだことではないとはいえ、薫への裏切りにおののく浮舟。それでも、情熱的な言葉で愛をささやく匂宮に惹かれていく。

やがて二人の関係は薫に知られてしまった。宇治の邸は薫の命令で厳戒態勢が敷かれ、匂宮は近づくことさえできない。

「どうやっても私は死ぬ以外はない」

宇治川の激しい川音が、浮舟を誘い出す。

宇治川

宇治川

入水するつもりだった。

しかし浮舟は宇治川にたどり着く前に、宇治院の裏手の森のなかで倒れてしまったようだ。たまたま通りかかった「横川の僧都(よかわのそうづ)」に助けられ、浮舟は彼の妹尼の住む小野の里に運ばれていた。娘を亡くしていた妹尼は仏さまが授けてくれたと信じ、素姓の知れない浮舟を手厚く看病し、やがて浮舟は静かな山里で目を覚ます。

それまでは流されるままだった浮舟は、この地で生まれ変わる。

縁談も断り、みずからの意思で出家を果たした。つらくなったら念仏をとなえ、また、歌をしたためた。誰かの人形だった浮舟は、書くことで自分のほんとうの気持ちを知るすべを得たのかもしれない。彼女の生存を知った薫からの手紙にも、返事をすることはなかった。

この長い長い話は、

「浮舟が会ってくれないなんて、だれか違う男が隠し据えているのかもしれない」

という薫の邪推で終わっている。そのため『源氏物語』は途中で筆が置かれた、続きが散逸した、と考えられることもあった。しかし浮舟というはかない存在が、書くこと、祈ることによって生きる道を見出しているのは、ひとつのハッピーエンド。当時の女性読者にとっても大きな到達点だったのではないか。

源融の別荘・宇治院がのちに藤原道長の手に渡り、子の頼通が寺院にした。

源融の別荘・宇治院がのちに藤原道長の手に渡り、子の頼通が寺院にした。叡山電鉄「鞍馬駅」下車徒歩約3分

※本殿へは徒歩約30分

JR「嵯峨嵐山駅」下車徒歩約10分

JR「嵯峨嵐山駅」下車徒歩約10分

JR「向日町駅」・阪急「東向日駅」より

阪急バス「南春日町」下車徒歩約10分

京阪「宇治駅」下車徒歩約10分

JR・京阪「宇治駅」下車徒歩約10分